よみがえる!中井の郷土資料 その7

|

|

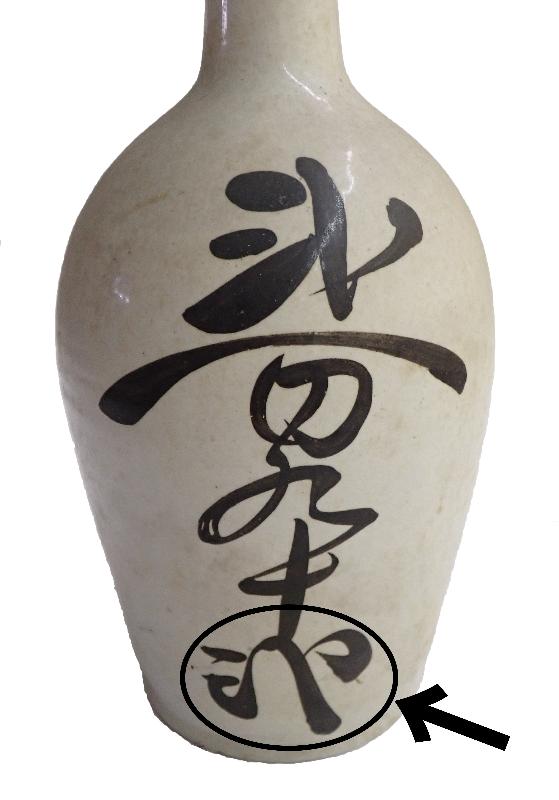

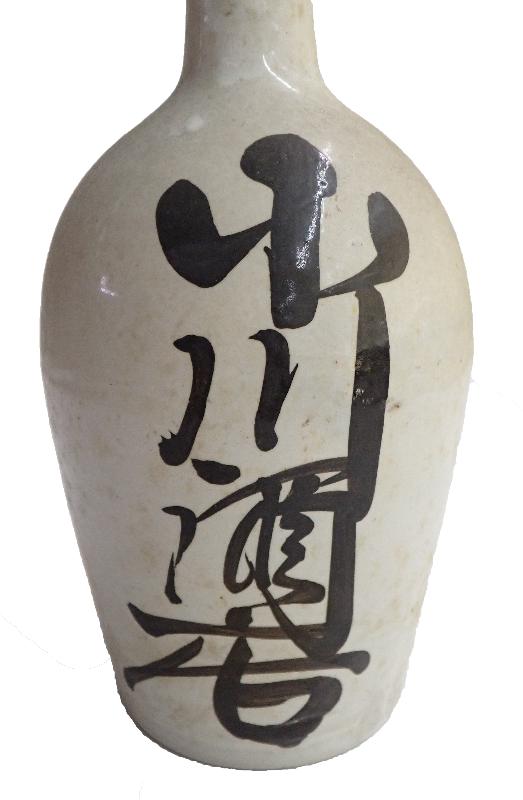

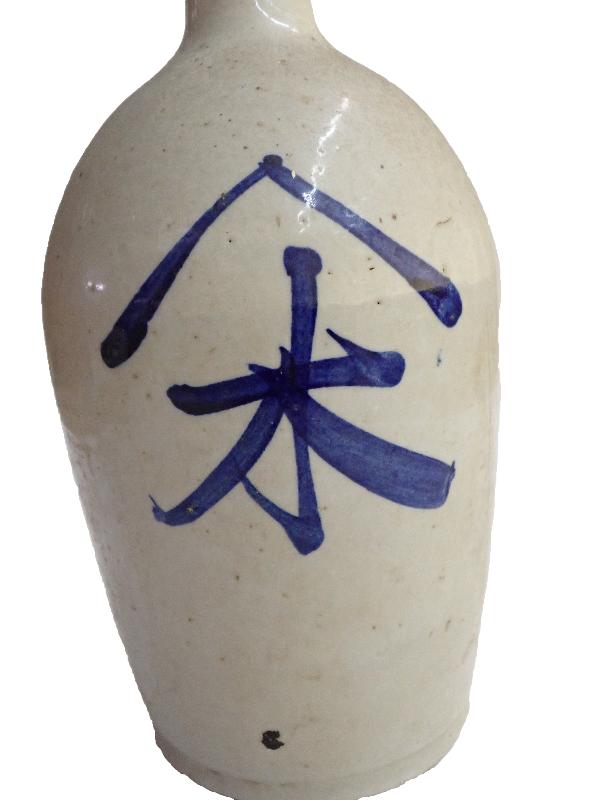

| 小川酒店 | カネタ |

|

|

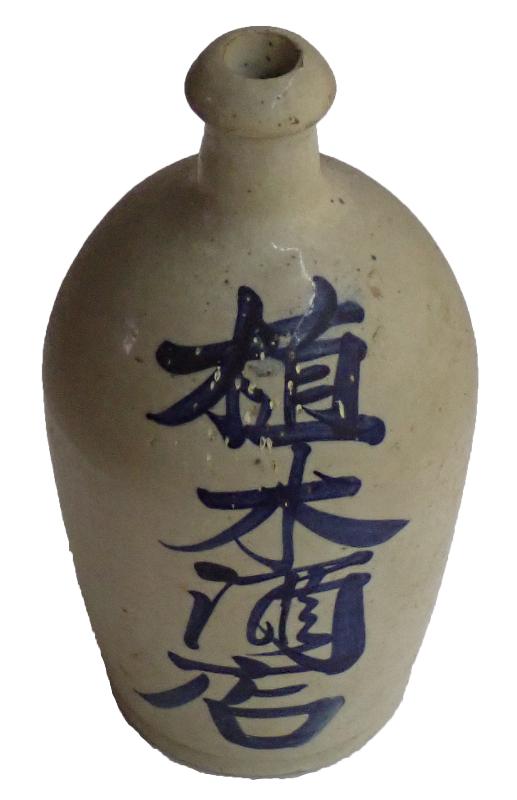

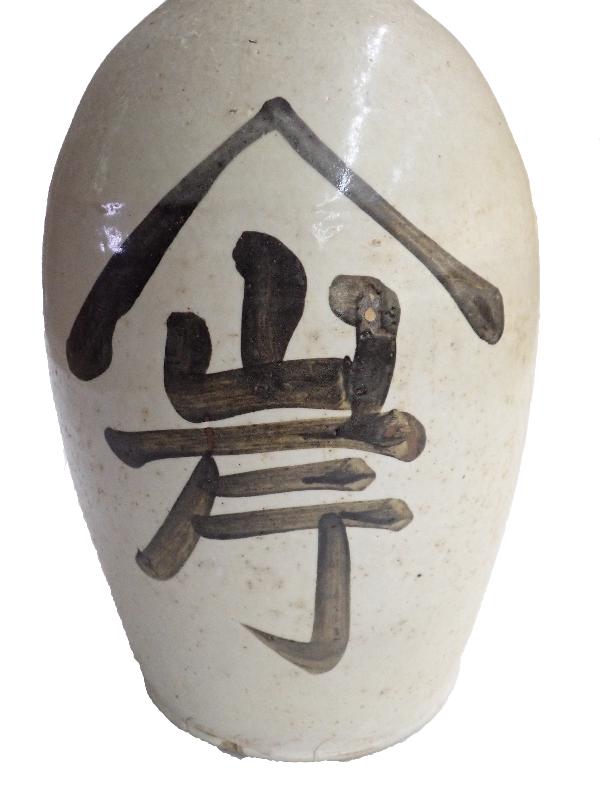

| 植木酒店 | ヤマキ |

|

|

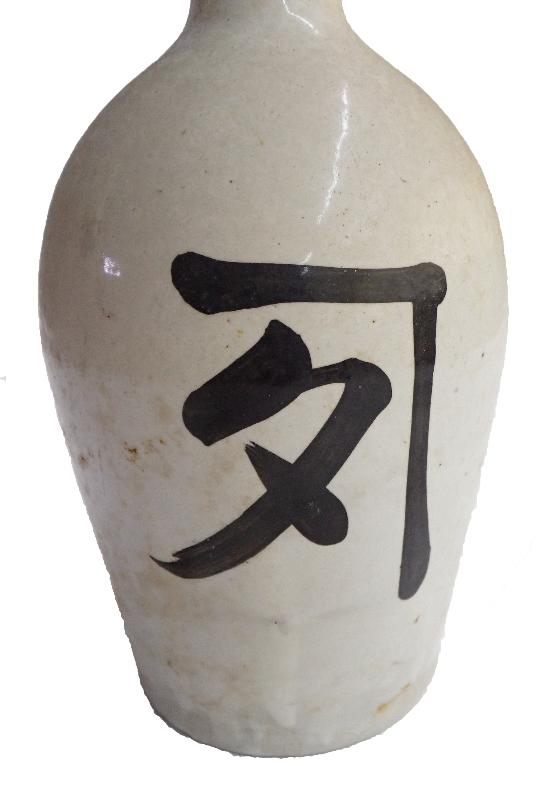

| 中村屋 | ヤマギシ |

通い徳利~郷土資料から分かること

昭和から現代にかけて、酒容器として広く使われているのはガラス製の一升瓶です。その以前、江戸時代から大正期までは陶器製の「通い徳利」が一般的でした。客が徳利を持参し、酒販店で酒を購入するこの方法は、破棄物を出さないエコなスタイルとも言えるでしょう。通い徳利は首が細く胴が膨らんだ独特の形状をしており、江戸時代には釘などで簡単な模様が描かれるなど、シンプルな意匠が特徴でした。一方、明治期以降は、店名や屋号を記すことにより宣伝効果を期待するセールストークが広がり、交通網の発展と相まって地域間での流通が盛んになったと考えられます。

中井町には、明治から大正期にかけて流通した「通い徳利」がいくつか保存されています。これにより、「中村屋」「植木酒店」「小川酒店」という3店舗が存在し、それぞれの屋号が「ヤマキ」「ヤマギシ」「カネタ」であることが分かっています。特に小川酒店の通い徳利には複雑な意匠が施されており、古文書解読に詳しい飯田直人さん(あつぎ郷土博物館・学芸員)の見解では、「にひゃくきゅうじゅうに」と読めるそうです。とくに最後の文字、私には「シペ」としか読めませんが、あまり使われていない文字だがアラビア数字の「2(に)」だとのことです。3店舗の所在地が判明すれば、当時の中井町民が利用していた商圏をより具体的に推測できるはずです。地域の商文化を知るための手がかりとなるこの「店舗の所在地」をご存じの方がいらっしゃれば生涯学習課にお知らせください。

文:槐真史(中井町教育委員会生涯学習参与)

指導:大野一郎(あつぎ郷土博物館・学芸員)

更新日:2025年09月08日